|

|

Polvo de faraón. Momias en la botica de Cabra durante el siglo XVII

14.11.25 - Escrito por: Aioze R. Trujillo-Mederos

Egipto vuelve a copar titulares con la inauguración oficial de su gran museo y, sin embargo, una parte menos conocida de ese legado no se entiende a los pies de las pirámides, sino en Cabra. Egipto vuelve a copar titulares con la inauguración oficial de su gran museo y, sin embargo, una parte menos conocida de ese legado no se entiende a los pies de las pirámides, sino en Cabra.

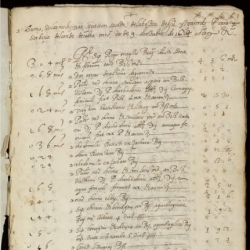

Lo explico. En la documentación de la Casa de Cabra y Baena se conserva una relación de medicinas fechada entre 1626 y 1633, procedente de la botica de Juan Izquierdo. Surtía remedios para la Casa de Cabra y los depositaba en el palacio de Antonio Fernández de Córdoba, entonces marqués de Poza y heredero -años después sería IX conde de Cabra-. La cuenta se cierra con la firma de Felipe de Vergara y, en uno de sus folios, consta que las salidas se hicieron «con manda del doctor y de la señora condesa».

Hasta aquí, todo resulta familiar. Un legajo de botica con una larga relación de productos de la farmacopea del XVII, cargados por el marqués a su cuenta. Pero, al pasar las páginas, aparece un apunte que sorprende, anotado con la misma naturalidad que un jarabe o un agua de rosas: «3ij de carne momia» y «3ij de momie». ¿Es lo que pensamos? Sí. La vieja mumia de botica, porciones de un cuerpo embalsamado incorporadas a una preparación medicinal.

Antes de seguir, conviene detenerse un momento, pasar el sobresalto y preguntarse por qué aparece «momia» en una cuenta egabrense. La respuesta es sencilla. En la Europa de entonces la mumia no era una rareza, sino un simple de botica más. El término procedía del persa «mumiya» -un betún con fama cicatrizante- y, al cruzarse con la fascinación por los cuerpos egipcios impregnados de resinas, acabó significando, literalmente, «carne de momia» raspada y pulverizada. Se le atribuían virtudes astringentes y cordiales; se añadía a jarabes o ungüentos para frenar sangrados, calmar contusiones o «reforzar» una preparación. Algunos médicos la defendieron; otros, como Ambroise Paré, la ridiculizaron. Y los boticarios, por su parte, distinguían entre momia «verdadera» y «falsa», porque el fraude afloraba cuando escaseaba el suministro.

Lo interesante aquí es el contexto en que aparece. Ojeando la relación se suceden los pectorales de temporada -syrupus capilli Veneris (culantrillo), violetas, rhodomel de rosas, aguas de buglosa y de rosas-; los laxantes de uso corriente -hojas de sen, electuarios lenitivos-; los astringentes -coral rojo con bolus armenicus y cyprius-; los antihelmínticos ,-las semillas «de Alejandría»-; los tópicos para golpes e inflamaciones -unguentum Agrippae, aceite de lirio blanco, aceite de almendras-; y los depurativos de largo curso -guayaco y raíz de China-. Es la patología cotidiana de una casa grande; inviernos con tos, intestinos caprichosos, parásitos, contusiones y alguna convalecencia seria.

Y, entre esa normalidad, asoma dos veces la momia. No domina ninguna receta ni ocupa protagonismo; entra como ingrediente raro y caro, medido con precisión y mezclado allí donde cuadra por función: en cordiales, remedios para sangrados o golpes. No es un caso excepcional en la historia europea, pero sí un hallazgo llamativo para la historia local, porque confirma que ese producto ,-del que solemos hablar en abstracto- circulaba y se consumía también en Cabra.

El cuadro tiene su reverso. La demanda europea generó un mercado gris que «egipcianizaba» cadáveres recientes con betunes y resinas. Algunos lo denunciaron sin rodeos y hoy hablamos de «canibalismo medicinal». Nuestro documento no entra en ese pleito; lo que muestra es la normalización del uso. En la misma línea conviven culantrillo, guayaco, yerbabuena... y momia.

Quizá por eso esta pieza de archivo vale más que cien anécdotas. Recuerda que el respeto a los restos humanos no ha sido idéntico en el tiempo. Hoy contemplamos a los faraones tras cristal y climatización; a comienzos del XVII, una mínima porción podía terminar disuelta en un jarabe y anotada al margen con el mismo trazo que un pectoral de culantrillo. No hay morbo aquí; hay procedimiento. Y hay, sobre todo, historia local. En Cabra, en esa centuria, la momia fue un ingrediente más de botica. Eso la acerca, la desmitifica y nos devuelve una imagen sobria de cómo se curaba en una casa nobiliaria del sur.

|

|

|

|

|

|