|

|

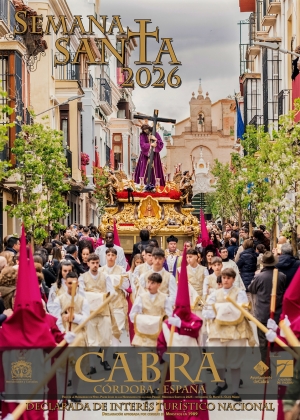

«Hombres fuera, mujeres dentro»: apuntes etnográficos sobre el duelo egabrense

02.11.25 - Escrito por: Aioze R. Trujillo Mederos

Asistí recientemente a un entierro en Cabra y me llamó la atención un detalle que, por habitual, tiende a volverse invisible: a la entrada del templo, los hombres de la familia recibían el pésame; en el interior, alrededor del féretro, permanecían sentadas las mujeres en las primeras filas. No se trataba de un protocolo escrito ni de una prescripción litúrgica, sino de una coreografía social aprendida, repetida y naturalizada por generaciones. Asistí recientemente a un entierro en Cabra y me llamó la atención un detalle que, por habitual, tiende a volverse invisible: a la entrada del templo, los hombres de la familia recibían el pésame; en el interior, alrededor del féretro, permanecían sentadas las mujeres en las primeras filas. No se trataba de un protocolo escrito ni de una prescripción litúrgica, sino de una coreografía social aprendida, repetida y naturalizada por generaciones.

Esa escena, tan sencilla, y a la vez curiosa, me llevó a buscar una explicación que, lejos de residir en normas canónicas, sabía que debía remitirme a la historia social del duelo en Andalucía.

Abundan en Andalucía los ejemplos que evidencian un reparto espacial por género cuyas raíces se sitúan en el velatorio doméstico. Antes de la generalización de los tanatorios, la muerte se velaba en casa: el umbral y el patio -espacios de tránsito y sociabilidad- constituían el lugar de la representación pública del linaje, habitualmente a cargo de los varones; la sala del difunto, por el contrario, concentraba la intensidad devocional y el cuidado, ámbitos en los que las mujeres desempeñaban un papel central. Con la extensión de los tanatorios -espacios modernos, más fríos y todavía poco codificados culturalmente-, parte de esa gramática se diluye: las fronteras entre lo público y lo privado, y con ellas la distribución por sexo, pierden rigidez. Sin embargo, al llegar a la iglesia -escenario tradicional y reconocido por la comunidad-, la estructura simbólica se recompone casi sin fricción: en el umbral del templo, los hombres encarnan la representación «hacia fuera» y reciben el pésame; en el interior, las mujeres sostienen el recogimiento, el rezo y la cercanía al cuerpo.

La lógica de esta división puede leerse en varias capas. En términos de decoro -categoría social tan potente como no codificada-, la palabra pública y el trato con no parientes recaían tradicionalmente en los hombres, mientras que el cuidado, la oración y la contención de la emoción se asociaban al ámbito femenino. En clave performativa, el duelo no es solo un estado afectivo, sino que es un trabajo social que asigna tareas, recorridos y posiciones; alguien representa, alguien sostiene, alguien organiza. Y, desde una perspectiva espacial, el umbral posee un valor ritual específico, pues es el lugar del tránsito, la línea en la que se recibe y se despide, el punto donde el grupo se deja ver y reconoce a quienes acuden a acompañarlo. Pensado con las claves de la Antropología, el umbral es un espacio liminal; mirado con los ojos de la sociología clásica, es además el escenario de una «efervescencia» colectiva que dota de intensidad al rito.

Conviene subrayarlo. No estamos ante una «norma de Iglesia», sino ante una costumbre; hablamos de usos consuetudinarios. Como sucede con toda práctica tradicional, su vigencia es desigual y su forma concreta varía por pueblo, por barrio y por familia. La misma bibliografía que da cuenta del reparto por sexos registra, a la vez, transformaciones en curso, de hecho la expansión de los tanatorios, la urbanización y, sobre todo, la revisión de los roles de género han normalizado filas mixtas de familiares a la entrada, han multiplicado cortejos sin distinción por sexos y han redistribuido el liderazgo visible de los rezos. Lo que antes se leía como un guion relativamente estable es hoy un repertorio negociado, sensible al contexto y a la voluntad de los deudos.

Desde la antropología cultural, se puede afirmar que esta escena de Cabra funciona como una lección concentrada sobre cómo opera un rito de paso en la vida ordinaria. Ilumina, en primer lugar, la producción social del espacio en la que casa, iglesia y tanatorio no son meros contenedores, sino dispositivos que moldean formas del saludo, proximidad al cuerpo, circulación de la palabra y gestión del afecto. En segundo término, hace visible la relación entre género y ritual: los cuerpos no solo sienten el duelo; lo ejecutan, lo performan, lo encarnan en posiciones y movimientos que expresan jerarquías, cuidados y poderes. Por último, enseña a mirar la continuidad en el cambio: los repertorios no desaparecen sin más, sino que se reinterpretan, combinan y suavizan en contextos nuevos.

Nada de esto implica homogeneidad. Andalucía es plural en sus prácticas mortuorias y la casuística local es amplia. Hay pueblos donde el pésame se ofrece a la salida; otros en los que la familia guarda una suerte de «guardia» junto al féretro; lugares donde las mujeres conducen el rezo del rosario y otros donde prevalece la voz masculina; diferencias entre entierro, responso, novena o misa de aniversario. El reto, por tanto, no es absolutizar una pauta, sino situarla, describirla con precisión, compararla sin prisa y entender qué valores y memorias están en juego en cada disposición.

Así, volví de aquel entierro con la impresión de haber asistido a una pequeña lección de Antropología cultural sin salir de la ciudad. Bastó detener la mirada en la puerta y en las bancas -en ese «fuera y dentro»- para comprender que el duelo es, además de dolor compartido, orden social, y que su gramática se aprende mirando, acompañando y repitiendo. Entender esa gramática -sus genealogías, sus tensiones y sus transformaciones- es quizá la mejor forma de honrarla: no para fijarla, sino para leerla con justicia en su tiempo.

Referencias

Bibliografía

Rodríguez Becerra, Salvador. 1997. «Rituales de muerte en Andalucía: significados y funciones». En La función simbólica de los ritos, editado por P. Molina y F. Checa, pp. 129-157. Barcelona: Icaria Editorial.

2015. «Antropología y rituales de muerte a comienzos del siglo XX en Andalucía». Etnicex: Revista de Estudios Etnográficos 7: 91?206.

Van Gennep, Arnold. 2008. Los ritos de paso. Madrid: Alianza Editorial. (Ed. orig. 1909).

Turner, Victor. 1988. El proceso ritual: Estructura y antiestructura. Madrid: Taurus Humanidades. (Ed. orig. 1969).

Durkheim, Émile. 2012. Las formas elementales de la vida religiosa. Madrid: Fondo de Cultura Económica. (Ed. orig. 1912).

|

|

|

|

|

|